この記事では、日常生活の中でできる、あるいは、もう誰もがしているお口の体操を3つピックアップしたいと思います。

お口の体操は、発音によいだけでなく、美容や健康にもつながります。誰でもできる、とってもお得な習慣です。いつもやっていることを、ちょっと、「お口の体操だー」と意識するだけです。ぜひ、トライしてみてくださいね。

その1 その2 その3

お口の体操 その1 「うがい」

うがいは、「歯磨き」や帰宅したときの「手洗い・うがい」で、みなさんが毎日していることですね。このうがいを、下記のように意識して行ってみてください。

・ぶくぶくうがい…思い切り、ほおをふくらませて、「ぶくぶくぶく」、「ぶくぶくぶく」と左右交互に行いましょう。上唇と上の歯の間、下唇と下の歯の間にも水を移動させて、「ぶくぶくぶく」とやってみましょう。

・がらがらうがい…「がー」と声を出すぐらいに行いましょう。

・口から水を出すときは…もし、可能なら、排水溝に向かって、勢いよくピューと出しましょう。

これらは、口周りの筋肉を鍛えることにつながります。毎日誰もがしていることなので、意識するだけでその効果は違ってきます。「ちりも積もれば、山となる」です。発音の準備体操、お顔のしわ予防、健康につながります。

お口の体操 その2 「食事」

食事は、なぜ、お口の体操になるかというと食べ物を「噛む」からです。そして、「ふー」と熱い食べ物を息を吹きかけて冷ましたり、飲み物をストローで吸いこんだりすることもありますよね。そばやうどんをすすることもあります。だから、食事が、お口の体操につながるんです。

食事は、誰もが欠かさずしていることです。だからこそ、「お口の体操」として、意識することが大切です。「早食い」では、お口の体操にならないだけでなく、健康をも脅かします。

以下の5つのことを、食事の時間に意識しましょう。

①ゆっくりと時間をとる。(3食が無理な場合は、1日1回でも)

②「噛む回数」を数えてみる。

③食事の途中で、箸を置く。

④誰かと、ゆったりと話しながら食べる。(共食、会食)

⑤左右、交互に噛む。(どちらか一方で噛むような噛み癖をつけないためにも)

③と④については、そうすることで、自然に「噛む回数」が増え、効果的なお口の体操につながります。

「噛む」ことは、一定のリズム運動になり、副交感神経が働き、リラックス効果も期待できますよ。

何より、噛むことは、お口の衛生にもつながり、消化も良くなるので、健康的な長生きにつながります。

我が家では、「噛み噛み大会」をするときがあります。「〇〇を〇回、噛んだよ」と伝え合うだけです。意外とおもしろいですよ。「えー、そんなに噛める?」と家族からよく言われます。「食べるときは、よく噛む」これを意識してくださいね。

お口の体操 その3 「呼吸」

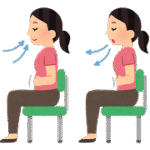

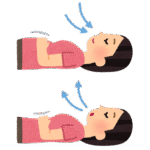

呼吸こそ、誰もが生きるために意識せずにしていることですね。そこで、ちょっと意識して呼吸してみましょう。意識することは、下記の3つです。

・吐く息を長くする。

・腹式呼吸をする。(息を吐くときは、おなかがへこみ、息を吸うときは、おなかが膨らみます。)おなかに手を当てるとやりやすいですよ。あるいは、あおむけに寝た姿勢で行うと、自然に腹式呼吸になります。

・深呼吸をする。

朝でも、お昼でも、寝る前でもいいです。自分で時間を決めて、ちょっとだけ、呼吸に意識を向けるだけです。息を長く吐くことは、子どもの吹く遊びと同じです。だから、お口の体操につながります。

吐く息を長くすると、副交感神経が働くので、心身のリラックス効果も高まり、一石二鳥のお口の体操ということになります。ぜひ、お試しください。

まとめ

いかがでしたか。なんだ、やっていることじゃないか。と、感じられた方が多いと思います。そうです。みなさんが、毎日、やってらっしゃることです。

「うがい」、「食事」、「呼吸」の3つ。だからこそ、少し意識を向けて、心身の健康につながるセルフケアのつもりでトライしていただければと思います。

さて、次回は、発音にも大きく影響する姿勢についてお伝えしたいと思います。

それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。ことゆゆでした。